Если вы вспомните строку, в которой перечисляются какие-то общепризнанные люди, а дальше идет «...и др.», «...и другие», то меня интересуют И ДРУГИЕ.

Я думаю, они имеют право на возвращение. Имеют право на второе рождение. И цикл этот — о тех «других», появившихся, возникших в моем детстве за много десятилетий до сегодняшнего рассказа.

Начну с самого главного для меня.

Начну с самого замечательного, лишенного академических черт человека, абсолютно нового, такого, о котором мечтают женщины, мечтают люди театра: легкомысленного, свободного, красивого — ИГОРЯ ТЕРЕНТЬЕВА.

Книга Николая Петрова, известного режиссера, попалась мне когда-то. Называлась она «Пятьдесят и пятьсот», в ней были перечислены режиссеры «Александринки», от самых правых до самых левых. «И даже, — написал он, — левейший из левых Игорь Терентьев». Что-то его возмутило в Игоре Терентьеве, а меня возмутила эта фраза — «левейший из левых». То ли я сам готовил себя к такой судьбе, то ли предчувствовал такие вот клички, свободно дающиеся коллегами: «авангардист», «левейший из левых».

Во всяком случае, обиделся.

Обиделся за Игоря Терентьева, занес его глубоко в душу и распутываю это всю жизнь — в своих книгах: в главе «Лицо эпизодическое» книги «Чужой спектакль», в двух романах — «Сплошное неприличие», «Брат и благодетель». Где могу, куда могу, впускаю этого, казалось бы, совершенно не нужного мне в практической жизни человека. Но я без него уже совершенно не способен представить себе искусство.

Это был совершенно не героический характер, хотя жизнь прожита невероятная.

Это был характер поэтический. «Президент флюидов», называл он себя.

Президент флюидов.

Чтобы определить, что скрывается за именем Терентьева, тем, у кого есть юмор, надо вспомнить его великий трактат «Сплошное неприличие». Это почти евангелие, юмористическое, где богом оказывается художник. Заканчивается это «евангелие» фразой «Благословляю вселенским кукишем»...

Его дочь говорит, что мы похожи.

Его дочь, Татьяна Игоревна, мой друг любимый, говорит, что спектакли наши похожи. Когда она их видела, это были так называемые бедные спектакли. Мне казалось всегда, что постановочный размах — это привилегия в чем-то ущемленных людей. Я, конечно, ошибался. Есть люди, мыслящие постановочно очень мощно. Но мне всегда было достаточно себя, двух-трех артистов и нескольких комбинаций мизансцен...

Терентьеву было вообще ничего не нужно. Он создавал всё сразу. Как говорил мой великий друг художник Юра Кононенко: «На раз-два».

Он окончил Московский университет, там познакомился со своей женой Натальей Михайловной Карпович. Приехал с ней в Тифлис, в обеспеченную семью отца Натальи Михайловны, главного путейца.

Он пытался найти себя в профессии в Тифлисе. Ничего не нашел.

Честно пытался накормить семью. Не получалось...

Жизнь превращала этого прекрасного сильного человека в ничто, в никчемность. Отношение его к этому было драматическим, не столь легкомысленным, каким могло бы быть у такого человека.

Но натура его была какая-то непостижимая. Он был создан для жизни. В нем был инстинкт жизни. Он был великолепным рисовальщиком. Он писал очень хорошие стихи. Его друг, теперь знаменитый, вошедший в анналы европейской культуры Илья Зданевич, уехавший в Париж, благословил его на стихи. Одобрил его стихи. Алексей Крученых, приехавший из Москвы, вместе с ним создавал сборники.

Все это было как бы случайно — ну стихи, ну живопись...

В конце концов, он обнаружил в себе способности хорошего артиста. Он создавал в театре иллюзию, в образе негра без помощи рук взбираясь на вертикальную сцену. И он ВЗБИРАЛСЯ на вертикальную сцену. Ни у кого не было сомнения в Тифлисском театре миниатюр, что этот лысый человек взбирается на вертикальную стену. Он великолепно танцевал, у него был, как он говорил, «атлетический» голос, очень богатый баритон. Он предлагал себя Мейерхольду в качестве актера.

Мейерхольда он боготворил и Маяковского боготворил. Это были два его кумира, два бога.

Игорь Герасимович Терентьев начался, можно сказать, вошел в искусство в двадцатые годы. Он переехал из Тифлиса, не принимающего его, переехал в Петербург и там попробовал себя в качестве режиссера. Уже обладая опытом поэта, обладая опытом художника, он попробовал поставить спектакль по Джону Риду. «Десять дней, которые потрясли мир».

Потом Таганка повторила спектакль, саму идею постановки этой книги. Юрий Петрович прекрасно знал о существовании Терентьева, прекрасно знал и относился к нему очень уважительно. Это не значит, что там было сходство, но там было сходство... в каких-то ходах...

В Петербурге он учился театру и нащупал в себе качества режиссера, у которого есть смесь натурального и условного в искусстве. Это то, из чего состоит сегодняшний театр. Там он поставил два спектакля. Потом его пригласили в «Александринку». После «Джона Рида», спектакля о революции, «Александринка» решила попробовать этого «левейшего из левых».

И он устроил им целый скандал. Он ставил спектакль «Пугачевщина» с Игорем Ильинским в роли Пугачева (Ильинский тогда ушел от Мейерхольда), и это был СКАНДАЛ! Спектакль потом переделывали три режиссера. А он открыто писал: «Я хотел устроить скандал, я не могу видеть эту мертвечину». Это была мертвечина, конечно, и, когда среди этой мертвечины Ильинский на лошади сигал с колокольни на планшет сцены, я представляю, ЧТО это было такое в Александринском театре...

Он искал свой театр.

И он его нашел. Нашел его в Доме печати. Дом печати — святое место. Место, где работали Хармс, Введенский, Заболоцкий, Олейников, Филонов со своими ребятами, обэриутское место — сам Дом печати и театр в нем. Терентьев входит в группу обэриутов, они считали его лучшим режиссером.

Акимов, кстати, его обожал. Берковский о нем писал. Не так просто все это было. Окружение Маяковского его признавало, а Маяковский подарил ему свою желтую кофту, вот какое было дело! Ту самую желтую кофту, с которой начался Маяковский в концертах, в выступлениях, в эпатаже.

Терентьев поставил в Доме печати несколько спектаклей. Самым великим спектаклем был «Ревизор».

«Ревизор» в терентьевском исполнении — это нечто невероятное. Надо было обладать ухом и поэтическим даром Терентьева, надо было обладать легкомыслием Терентьева, чтобы услышать его как живую музыку. Музыку бесконечных наречий. Гоголь ведь музыкально богат, и самое главное в гоголевском тексте — это музыка текста, а не концепции режиссерские. И он услышал там множество диалектов малороссийских и каких-то иных. Я так придумал и решил: он вдруг неожиданно поставил «Ревизора» как анекдот, рассказанный Пушкиным Гоголю.

Поэтому городничиха иногда была похожа на Наталью Гончарову. Ну, в конце концов, это же Пушкин рассказывает Гоголю. Городничиха имела и какие-то другие черты. С городничим они иногда превращались в фараонов, а фараонами, как известно, в народе называли городовых... Возникали какие-то невероятные костюмы, которые писали филоновские ученики. И было ясно, что это именно фараоны, а не просто так.

Он дурил, как мог. Но он СЛЫШАЛ то, что показывал. Это не была «сочиненность».

Скандалище! Интересно очень приняли.

Сейчас в театре ищут скандал, а Терентьеву не нужно было ничего делать, он у него был «в пальцах».

Он был ни на кого не похож.

В «Ревизоре» мне хочется вспомнить два момента, чтобы был понятен масштаб этого человека.

Знаменитый монолог Хлестакова, который столько лет произносят в театральных вузах, учат этот монолог: «Суп в кастрюльке из Парижа...» — где он завирается, завирается и бог знает что болтает, этот Хлестаков. Огромный монолог. «Тридцать пять тыщ одних курьеров... курьеров... курьеров...»

У Терентьева, известнейшая история, этот монолог произносил ЗАСЫПАЮЩИЙ Хлестаков, совершенно засыпающий Хлестаков, который уперся в бок городничихи и добалтывал-добалтывал этот монолог бесконечно.

— Почему? — спросили его.

Ответ — терентьевский, и те, кто любит театр, поэзию, юмор и легкомыслие, его поймут. Он сказал:

— Хлестаков столько лет врет этот монолог на сценических площадках, что ему это уже надоело.

Это типичный ход Игоря Терентьева, который видит вещи в их подлинном свете, который не делает ставки на то, чтобы обязательно прослыть великим, прославленным режиссером. Он шутит. ШУТИТ. И вещи отвечают ему точно так же. Юмором и весельем.

Не надо забывать, что Гоголь писал Пушкину: «Дайте-дайте... сейчас... любой сюжет... любой сюжет могу написать...» Что это такое, как не легкомыслие, с точки зрения серьезных людей? Легкомыслие такого рода лежит в основе любого творчества. Умствование ни к чему не приводит. Оно, может быть, для немецкой культуры хорошо, но не для нашей. Если говорить о Толстом, мы обнаружим в нем тотальное легкомыслие... Но не о Толстом сейчас речь.

Легкомыслие приводит к большим обобщениям. Финал, который стал классикой и миллион раз воспроизводился где угодно, когда Хлестаков возвращается в образе ревизора, настоящего, и комментирует персонажей различными репликами и фразами, этот финал придумал первым Терентьев — «Хлестаков вернулся в образе ревизора».

После этого он поставил еще несколько спектаклей из жизни воровской малины: «Узелок», «Фокстрот», где все двигались в ритме фокстрота, что сейчас тоже очень модно, когда спектакль построен либо на танго, как у нас в «Эрмитаже» «Безразмерное Ким-танго», либо на фокстроте.

В «Узелке» была потрясающая мизансцена, мне пересказала ее Рита Райт, моя подруга, великий переводчик. В ней женщина, которая, сидя перед зеркалом, прислушивается к идущему по лестнице убивать ее человеку, крестится пуховкой, оставляя на себе следы пудры. Пудра здесь, здесь... эти четыре места... крест ИЗ ПУДРЫ остается на ней. Те, кто понимает цену театральной образности, поймут уровень этого решения, он достаточен.

Терентьев поставил «Наталью Тарпову», спектакль, идущий в нескольких планах: один — на реальной сцене, а на втором плане — зеркало, и в нем идет параллельное действие, зритель видит и первый план, и второй. Если я приношу цветы, там они в зеркале укрупнены.

Все говорят о себе в третьем лице: «он сказал», «она сказала». Казалось бы, как наивно! Но это было необыкновенно выразительно.

Вот такой мощный театр, который был, конечно, закрыт, конечно, запрещен, как и все, что... Тогда уже начинали закручивать гайки.

Надоело ему это, он уехал в Москву, попытался создать «Антихудожественный театр», поставив «Войну и мир» в контексте статей Ленина про «наш исторический грех толстовщины». Я никогда не мог понять, подлинно и реально ли его уважение к Ленину и к коммунистам, или он играл и с ними тоже. А игра была колоссальная! Она не носила контрреволюционного характера, она носила характер легкомысленного отношения к жизни. Не глупого, а легкомысленного. Необходимого для того, чтобы не лишать себя внутренней свободы.

Он еще любвеобилен был до безумия. Если ему запретить любить, а он любил широко, беспощадно, то это было бы, конечно, просто грехом тех, кто запрещает.

Он был очарование. Бескорыстное очарование.

Ему запретили «Антихудожественный театр», и он, поставив в «Оперетте» с Яроном «Луна-парк», решил из Москвы благополучно удалиться туда, откуда он родом. А родом он с Украины. Родом он из Екатеринослава. И папа его был жандармский полковник. Папа его к тому времени жил в Константинополе. И вот началось предельное легкомыслие Игоря Герасимовича. Предельное.

Он поставил в Одессе спектакль «Чудак» Афиногенова, на сцене были надписи: на окне — «Окно», здесь было написано «Стул», там было написано «Шкаф». Он поставил спектакль с такими надписями, чтобы отстранить наш быт, сделать его отчужденной историей.

Вообще терентьевские фокусы были невероятны и абсолютно нерациональны. Он первый внес в театр музыку улицы, конкретную музыку. Это придумано Терентьевым и Кашницким. И так далее, и так далее...

Он поставил в Харькове спектакль со своей труппой. Эмилия Инк, его героиня, люди из театра Дома печати передвигались за ним по стране, ходили, ходили, ходили... Поставил он эти спектакли, а потом в каждом украинском городе, куда они приезжали, он подавал заявление в партию.

Это удивительно, до той поры это ему в голову не приходило. Подавал для того только, я в этом убежден, чтоб написать: «Я сын жандармского полковника».

Что это было такое?!

Естественно, в партию его никто не принимал, но, когда он прибыл в Екатеринослав, то есть в Днепропетровск, и снова написал «Я сын жандармского полковника Герасима Львовича Терентьева», это вызвало у ОГПУ какой-то тотальный ужас. И он был арестован.

Арестован, но, так как он был юрист и очаровательнейший человек, он влюбил в себя следователей. Его обвинили в подготовке взрыва на химзаводе. Никакого взрыва, конечно, он не готовил, но, когда его первый раз ударили лицом о стену, он, увидев свою кровь, сказал:

— Не бейте никогда! Никогда! Никого! А меня — уж точно. Давайте документы, я подпишу.

«Виноват во взрыве на химзаводе». Подписал.

Подписал, со всем согласен, только не бейте.

Он так понравился следователям, что, когда его приговорили к расстрелу (а его приговорили к расстрелу!), он попросил собрать следственный отдел... Гринер, такой следователь был, его спросил: «Последняя воля?»

Я вообще утверждаю, что они, эти убийцы и палачи, без своих жертв — просто НИЧТО. Мы бы не вспомнили даже Берии. Никого бы не вспомнили. Их нет. Их вспоминают только в связи с тем, кого они убили...

И вот следователи собрались, и он рассказал им, как вести следствие, чтобы получить признание без избиения, без физического насилия. Потом его повели, повели, повели по коридору на расстрел. И перед самой последней точкой втолкнули в камеру.

Приговор изменили. Расстрел заменили на лагеря. Я позже скажу, что он сказал дочке об этом своем смертном пути.

В ГУЛАГе он стал автором изумительных стихов. Когда вез тачку на стройке Беломоро-Балтийского канала, сочинил:

Кремль, видишь точку внизу?

Это я в тачке везу

землю социализма.

До сих пор не знаю, пафосные ли это стихи, радостные ли это стихи, или это стихи, вызывающие ужас. Это зависит от восприятия читающего. Думаю, что у него ужаса не было.

Там он организовал театр из уголовников. Он не хотел организовывать театр из многих хороших несчастных артистов. У них был другой театр. Горький посмотрел и тот театр, и этот театр. Терентьевский показался ему излишне эксцентричным.

А Терентьев любил шпану. И поставил знаменитый спектакль «Шалман». Родченко сделал фотографии этого спектакля. Они же приезжали смотреть лагерную самодеятельность... Господи, «у нас лагерная самодеятельность, у нас все в лагере хорошо». Это была параллельная жизнь.

И там был его театр.

Из лагеря Терентьев вернулся.

С орденом Красного Знамени.

Вернулся. И попал в среду 34-го года, московскую среду, где был совершенно не нужен ни со своим легкомыслием, ни со своими талантами, ни со своими обэриутами, ни с чем. Ну не нужен.

Он стал мыкаться. Написал сценарий «Евгения Онегина». Не востребовали.

Пошел на фабрику — Кинофабрику. Стал там снимать картину «Восстание рыбаков».

Вот это очень смешно. Дурацкий, глупый роман, не помню чей. «Восстание рыбаков» снимали в Ялте или в Сочи. И он потом говорил так: «Господи боже мой, пусть снимают, я до моря дорвался, я, пожалуй, полежу и отдохну». Основное время съемок Игорь Герасимович Терентьев пролежал на пляже. А эту совершенно безмозглую фильму кто-то за него доснял.

Я с оператором фильма был знаком, с Яковом Толчаном. Он говорил:

— Ну у вас и Терентьев! Талантливый, но такой бабник! Такой бабник... Так ему нравились женщины... И он совершенно не любил кино.

Я говорю:

— А там было что любить?

— Нет, там любить было нечего.

Он все это сделал, вернее, не сделал. И дома опять получилось, как в Тифлисе. Ну, неприкаянность и неприкаянность. Ничего не помогало. Накормить семью не мог. Там были и какие-то свои драмы. Жена обожала его и боготворила. Сама ничего не умела, красавица, чудная женщина, и вся была поглощена вот этим вот легкомысленным своим мужем.

И тогда он сказал:

— Ребятушки мои родные, дочка моя Таня, жена моя Наташа, я поеду в Дмитров, наниматься на строительство другого канала.

И вот он, избежавший смерти, избежавший расстрела, поехал в город Дмитров руководить художественной самодеятельностью на втором канале, который строили в стране.

Туда приезжала к нему дочка, видела его там. Не знала, что в последний раз. Они его отговаривали.

Там его в Дмитрове на канале и взяли.

Взяли и расстреляли в Бутырках вместе со многими людьми.

Судьба все же нашла этого совершенно негодного для смерти человека.

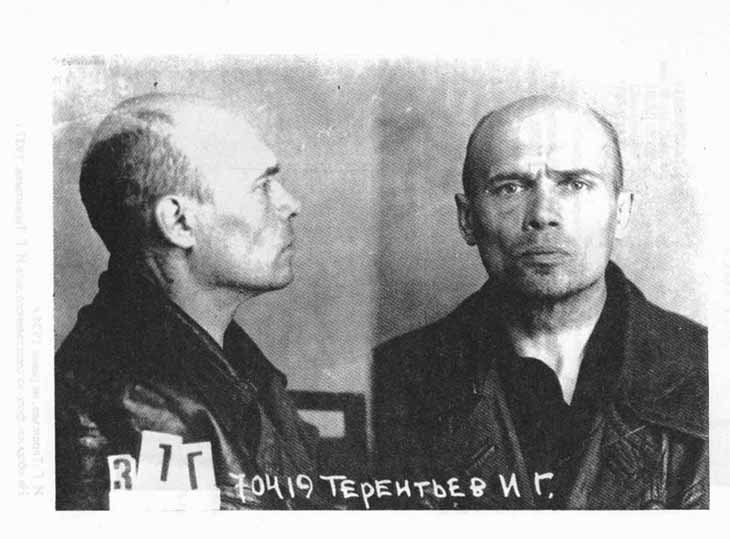

Я видел фотографии его, приговоренного, в профиль, в фас. Неузнаваемые. Все-таки они его били.

Так вот что он сказал дочери про то, как его в первый раз повели на расстрел в Днепропетровске.

— Папа, что ты чувствовал, когда тебя вели на расстрел?

— Невероятную легкость и ужасное любопытство.